こんにちは。キャリアコンサルタントのかわあつです。

キャリア理論や、カウンセリング理論など、

人や理論の名前はなかなか覚えれません。

人の名前から理論を思い出したり、、、、その逆も。。。

ただ、カウンセリング理論は、

キャリアコンサルティングのアプローチ方法から理解するのが

分り易いと思っています。

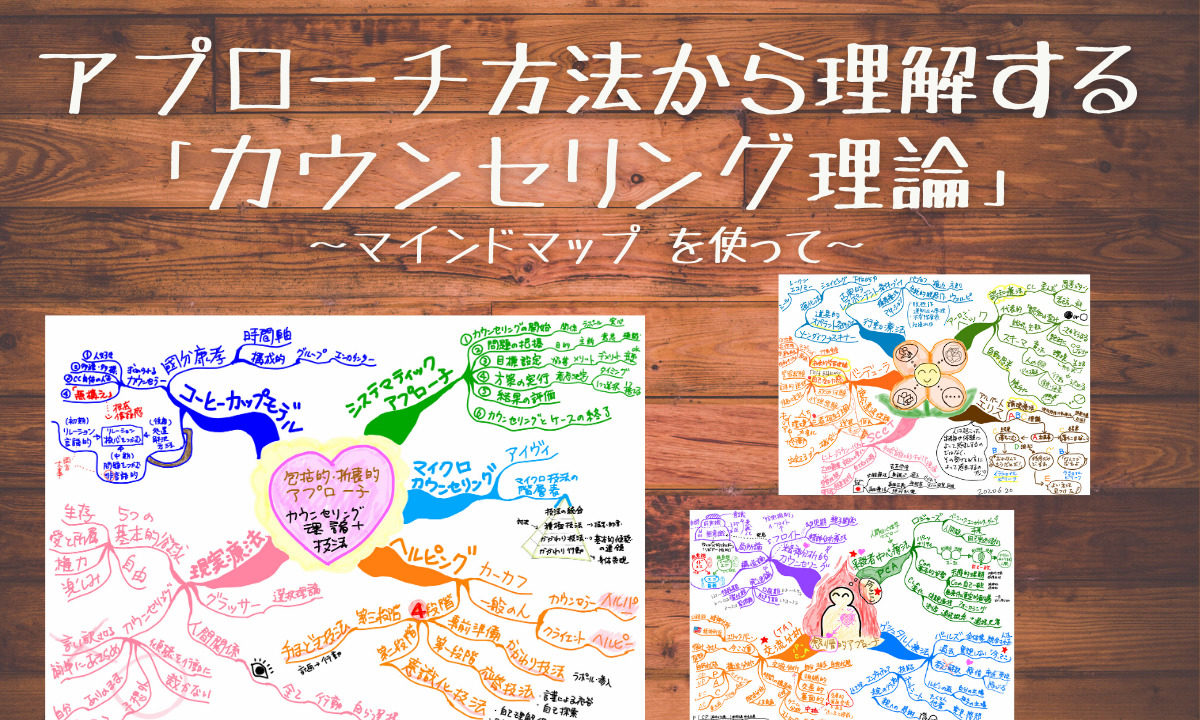

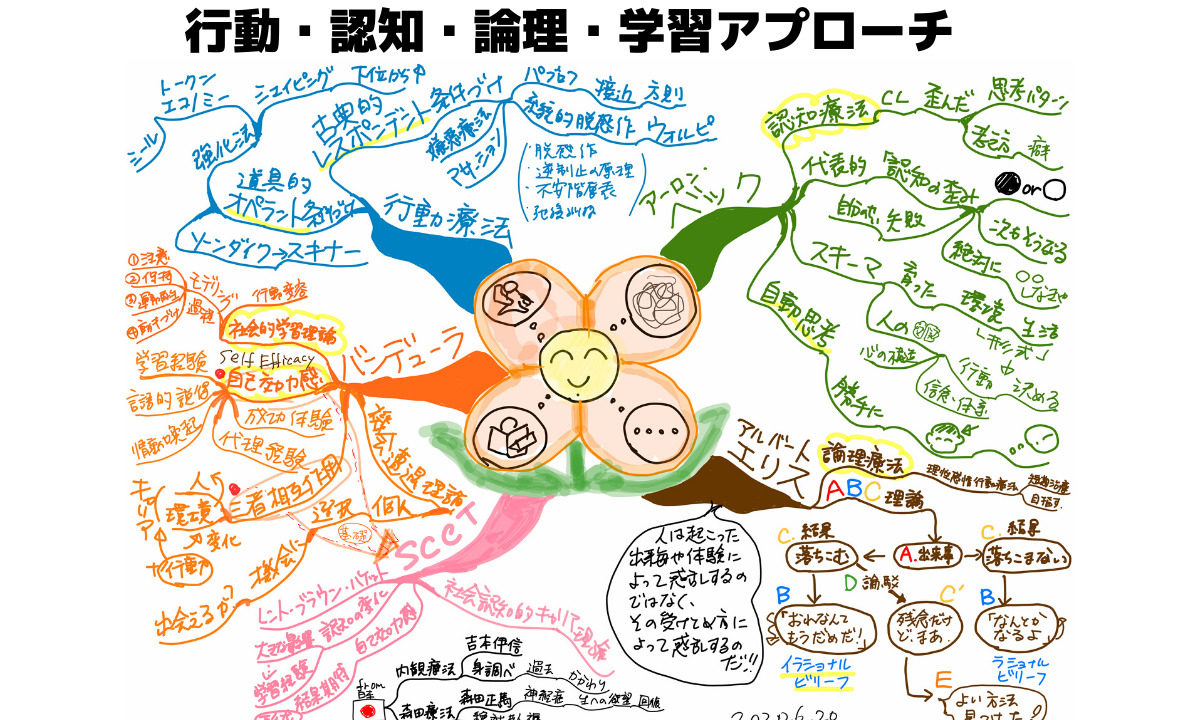

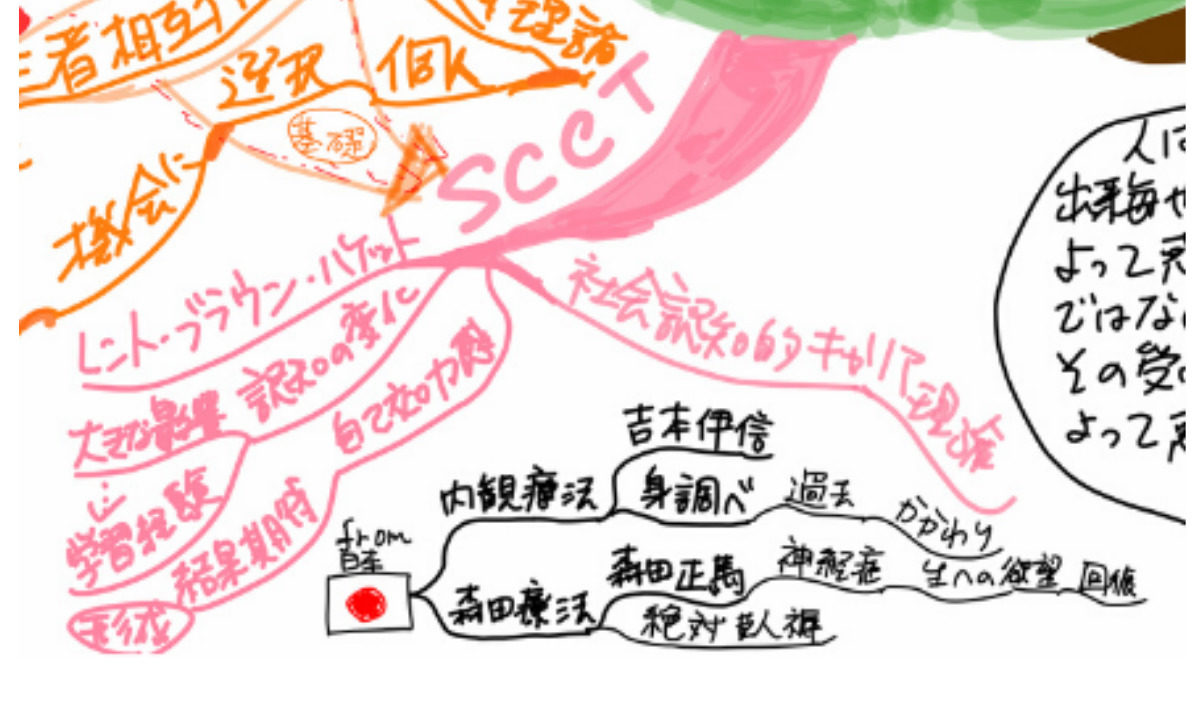

本日は、記憶しやすいようにマインドマップでカウンセリング理論を

3つに区分して分り易く説明していきますね。

「カウンセリング理論」こんな問題がでるかも??

×(間違い)答えは「感情的アプローチ」である

×(間違い)国分康孝は「包括的・折衷的アプローチ」である。先ほどの問題の説明はアーロンベックの提唱した認知療法の説明である。

カウンセリング理論では 人の名前+理論の名前(内容)+アプローチ方法も

まとめて覚える必要があります。

それでは3つ紹介してきます。

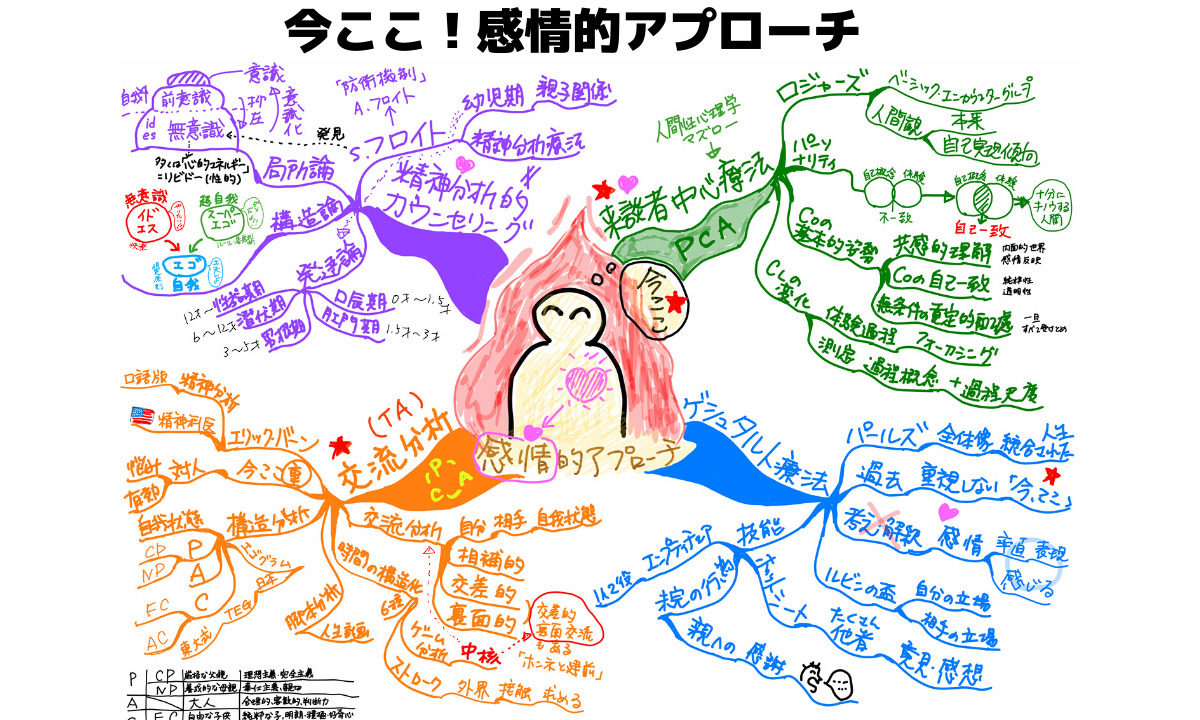

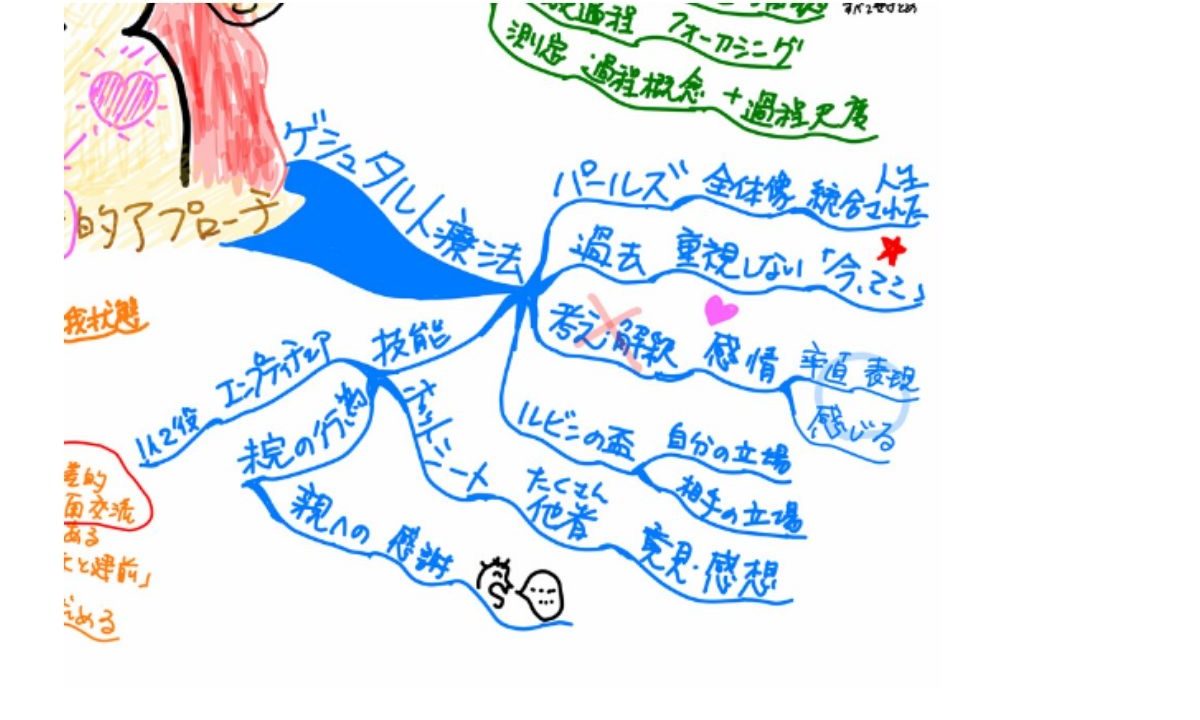

1.今ここ・感情的アプローチ

このアプローチでは、

状況や環境そのものよりは、「クライエント自身の、現在の見方や感じ方」を

問題とする。

このことから、カウンセリングの実施に当たっては次を重視するとしています。

※交流分析は、感情的な点があるが、包括的・折衷的な側面もある。

①「今、ここに」に集中する。

②想像や知的理解ではなく、「現実」を経験する。

③全感覚を用いて、「自己」、「自分自身の価値」に気づいていく。

④自分の感情、思考、行動に責任を持つ。

⑤カウンセリングの重点は、1対1の「人間関係の質」を高めることに置かれる。キャリアコンサルティングの理論と実際(5訂版)より

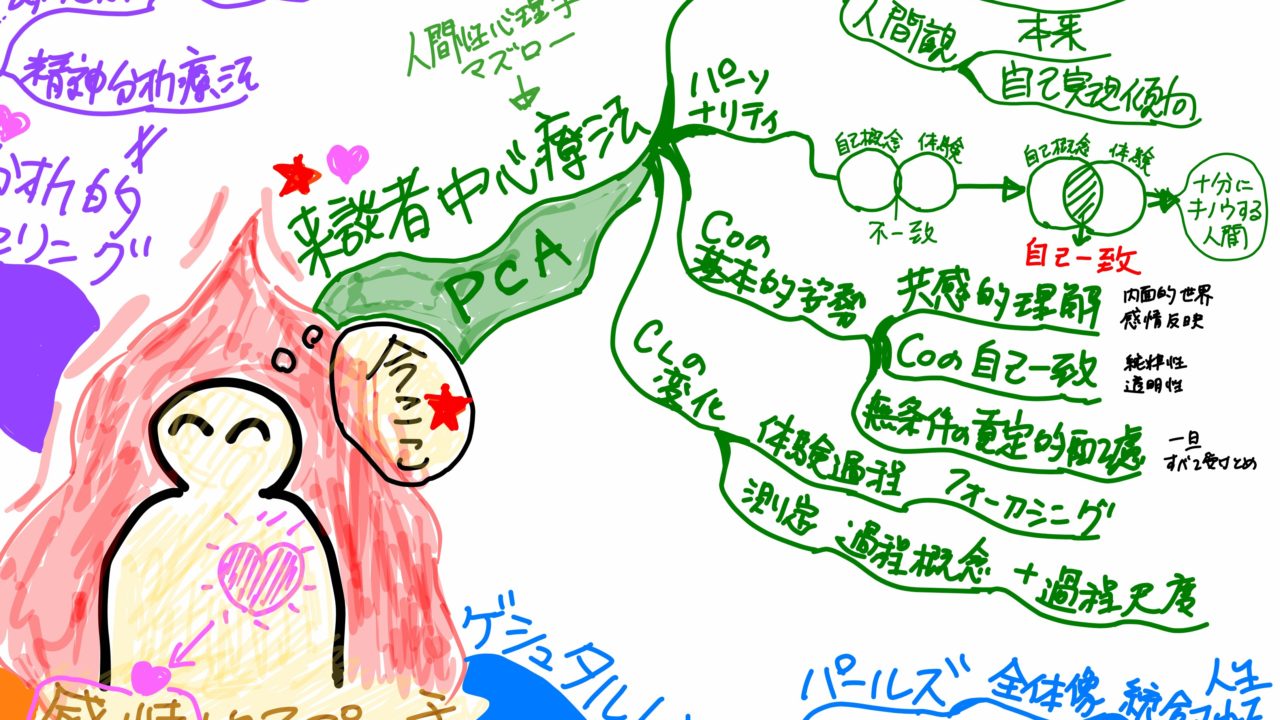

来談者中心療法(ロジャーズ):今ここ・感情的アプローチ

傾聴やラポール形成に主眼を置いています。

人間は、本来、自己実現可能であるとの考えを持っているとしています。

ゲシュタルト療法(パールズ):今ここ・感情を率直表現

CLの抱えている悩みや問題は、CLの過去の経験が十分に消化されず、

未完結であることが原因である。

「過去」に縛られず、「今、ここ」の体験を重視、

「過去」に縛られず、「今、ここ」の体験を重視、

CLの全体像の回復を目標としています。

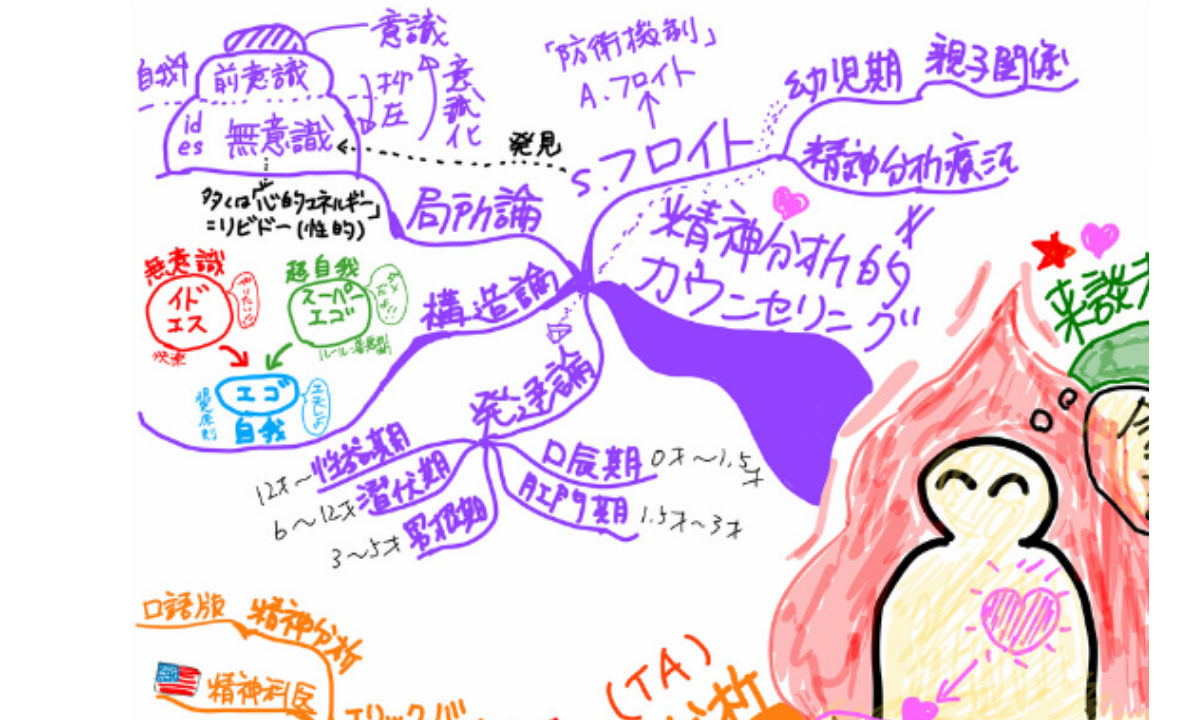

精神分析的カウンセリング(感情的な側面有り)

「精神分析的カウンセリング」はフロイトの「精神分析療法」と

「精神分析的カウンセリング」はフロイトの「精神分析療法」と

イコールではないが、ここで示しました。

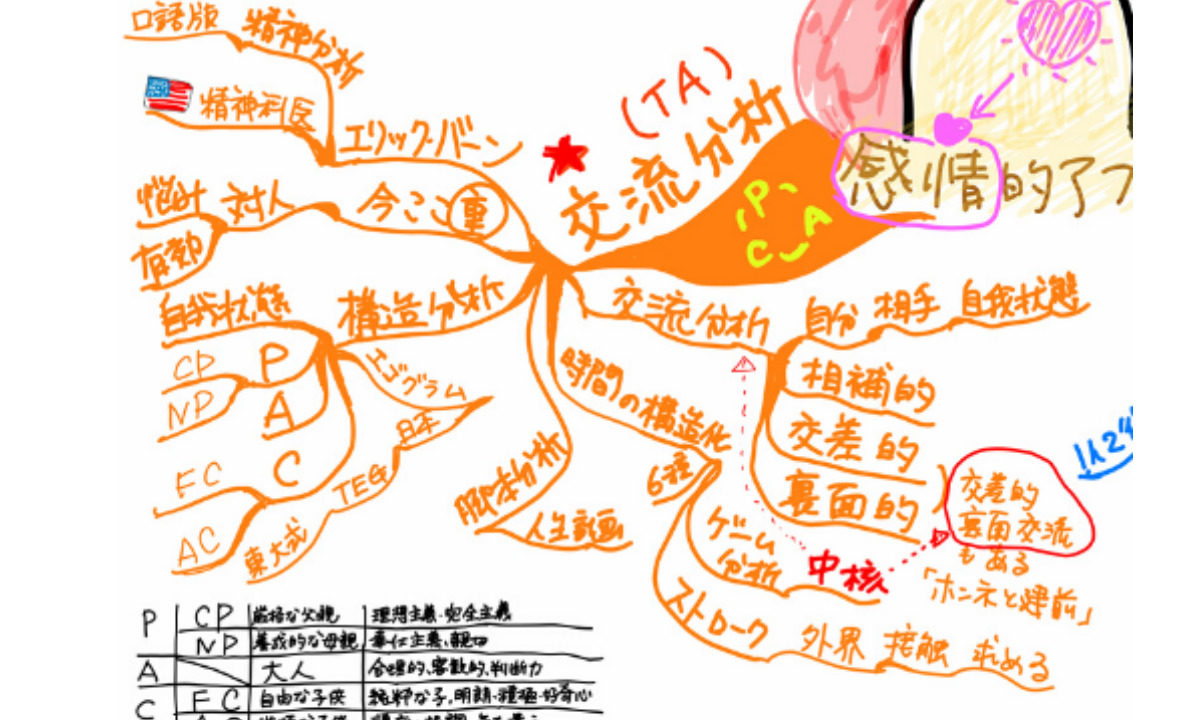

バーンの交流分析(TA)

「今ここ」を重視。包括的・折衷的な側面もある。自己分析の一種

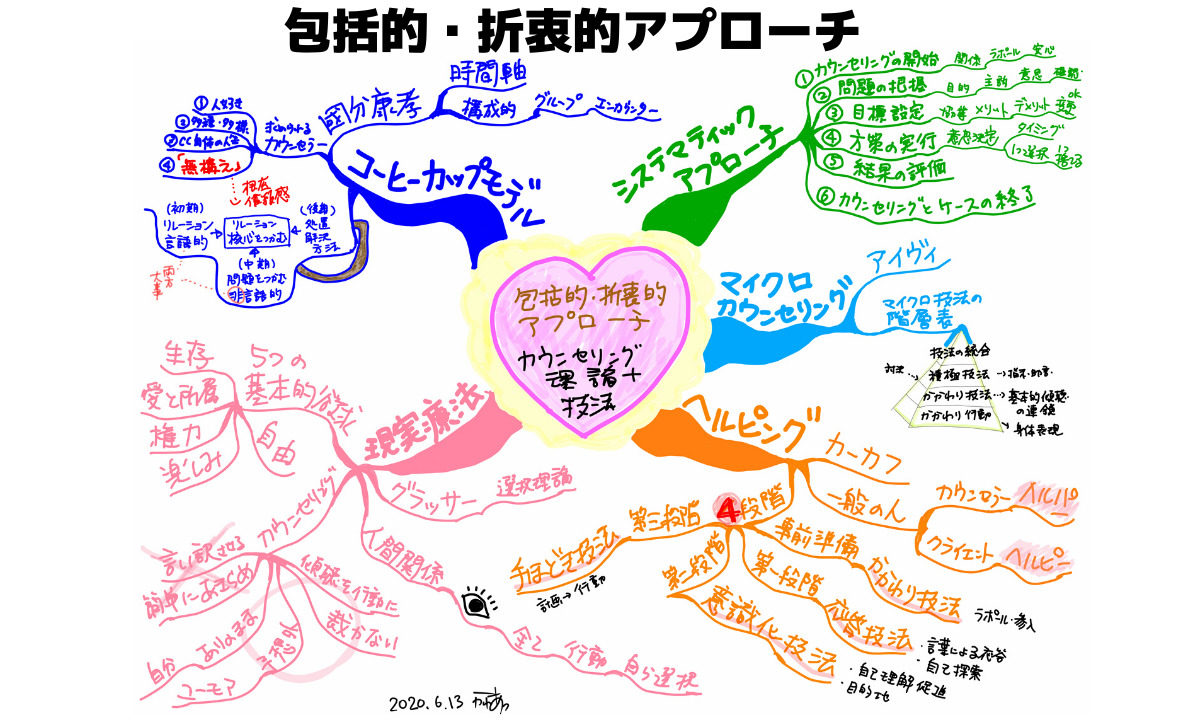

2.包括的・折衷的アプローチ

キャリア・カウンセリングに最もふさわしいのが

「包括的・折衷的アプローチ」です。

来談者中心とか、認知とか、行動とかは特定せずに、理論にとらわれていません。

心理学者ハーがまとめた「包括的・折衷的アプローチ」はまさに本質をとらえています

①大部分は、言語によるプロセスでさる。

②その中でカウンセラーとクライエント(1人または複数の)とが、

ダイナミックな相互作用を行う。

③カウンセラーは、さまざまな行動レパートリーを使用する。

④カウンセラーは、自分の行動に責任を持つカウンセリーが

自己理解を深め、「良い」意思決定というかたちで行動がとれるように

なることを援助する。

キャリアコンサルティングの理論と実際 5訂版 木村周

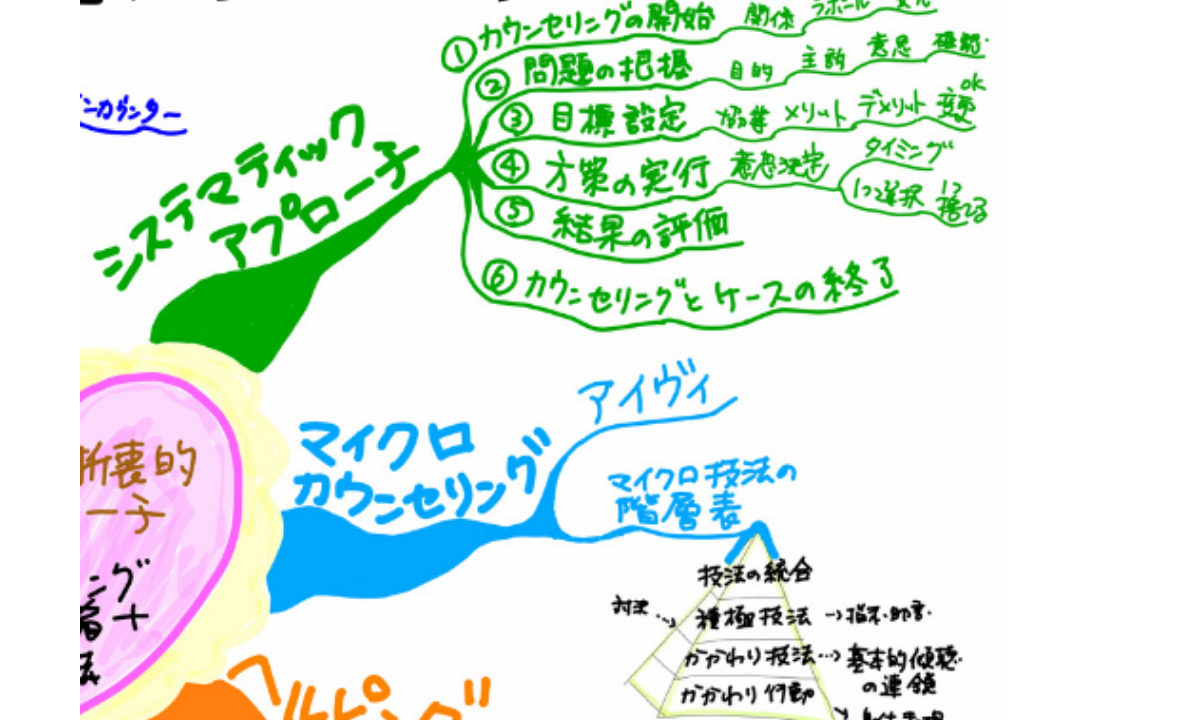

カウンセリングの基本「システマティックアプローチ」と

「マイクロカウンセリング」

折衷的アプローチの代表的なもの。

システマティックアプローチの6段階と

1960年代にアイビイが提唱したマイクロ技法の4つの階層表は必ず覚える。

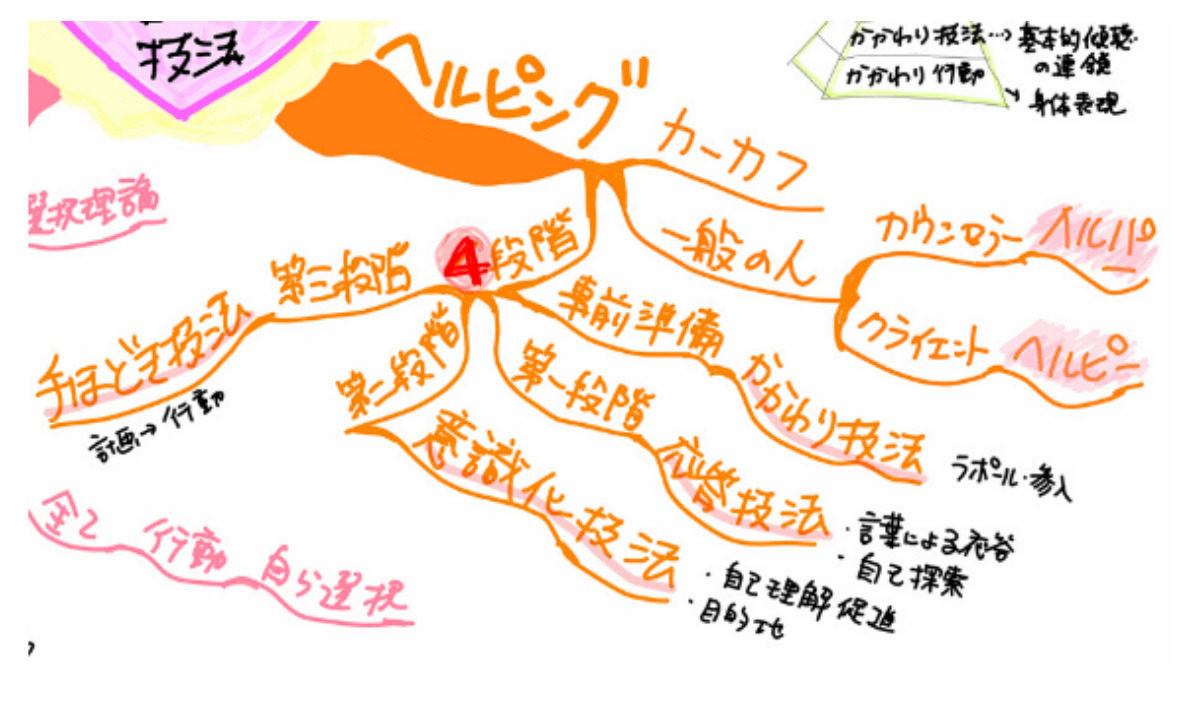

カーカフが提唱したモデル「ヘルピング」

1960年代以降、提唱された折衷主義・統合主義的アプローチ。

カウンセリングを専門的カウンセラーの独占物にせず、

カウンセリングを専門的カウンセラーの独占物にせず、

広く一般の人にも使えるように方式化した。

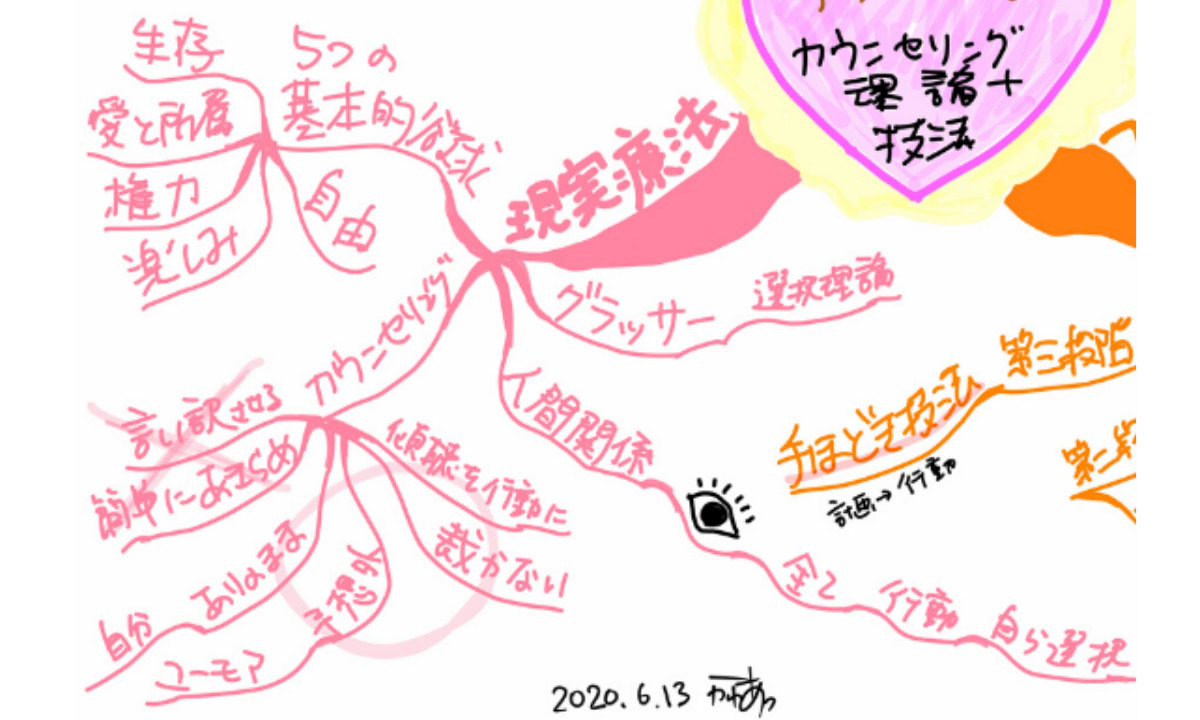

グラッサーの「現実療法」は”人間関係”に焦点

日本では「選択理論」と言われることもある。

グラッサーは非行少年・少女を中心にカウンセリングを行った。

カウンセリングに関しては、CLとの関係づくりにおいて

カウンセリングに関しては、CLとの関係づくりにおいて

「してはならないこと」と「するべきこと」など指針をしめしている。

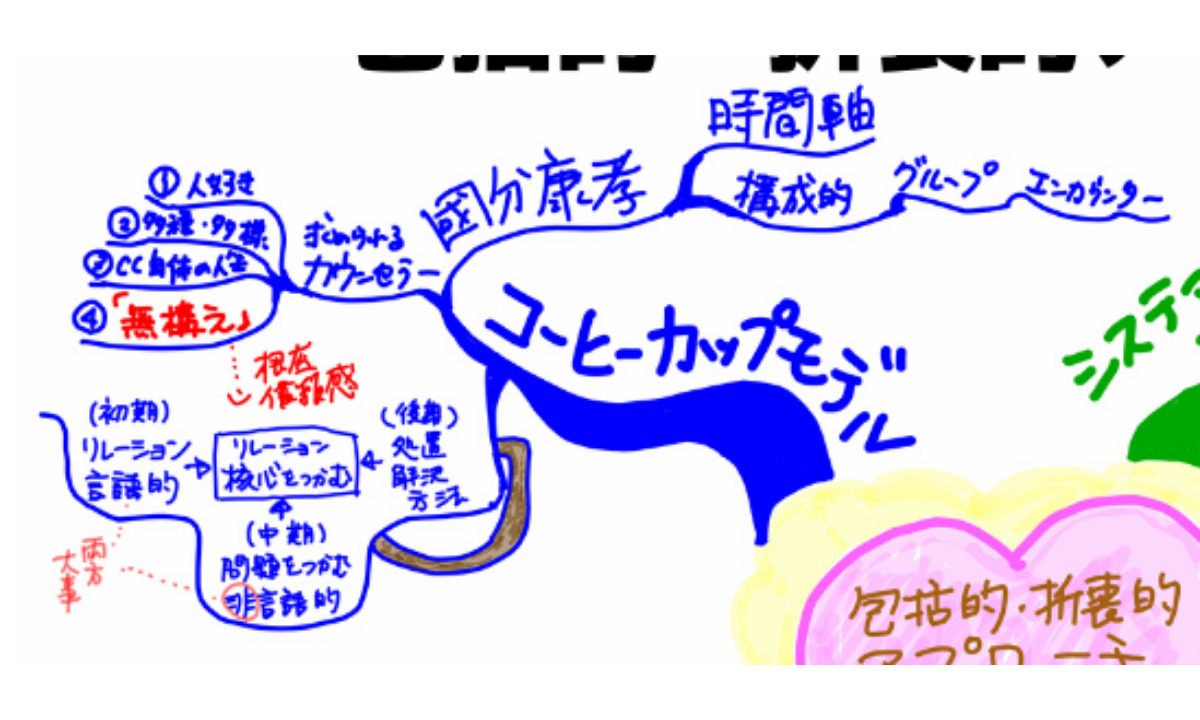

國分康孝のコーヒーカップ☕モデル

「言語的・非言語的コミュニケーションをとおして、行動の変容を試みる

人間関係」と定義している。

この定義の柱は、行動変容・コミュニケーション・人間関係の3点である。

この定義の柱は、行動変容・コミュニケーション・人間関係の3点である。

3.行動・認知・論理・学習的アプローチ

ここでは、認知的アプローチ(エリスの論理療法・ベックの認知療法)と、

行動的アプローチ、職業選択のための学習理論を一つのマインドマップにまとめています。

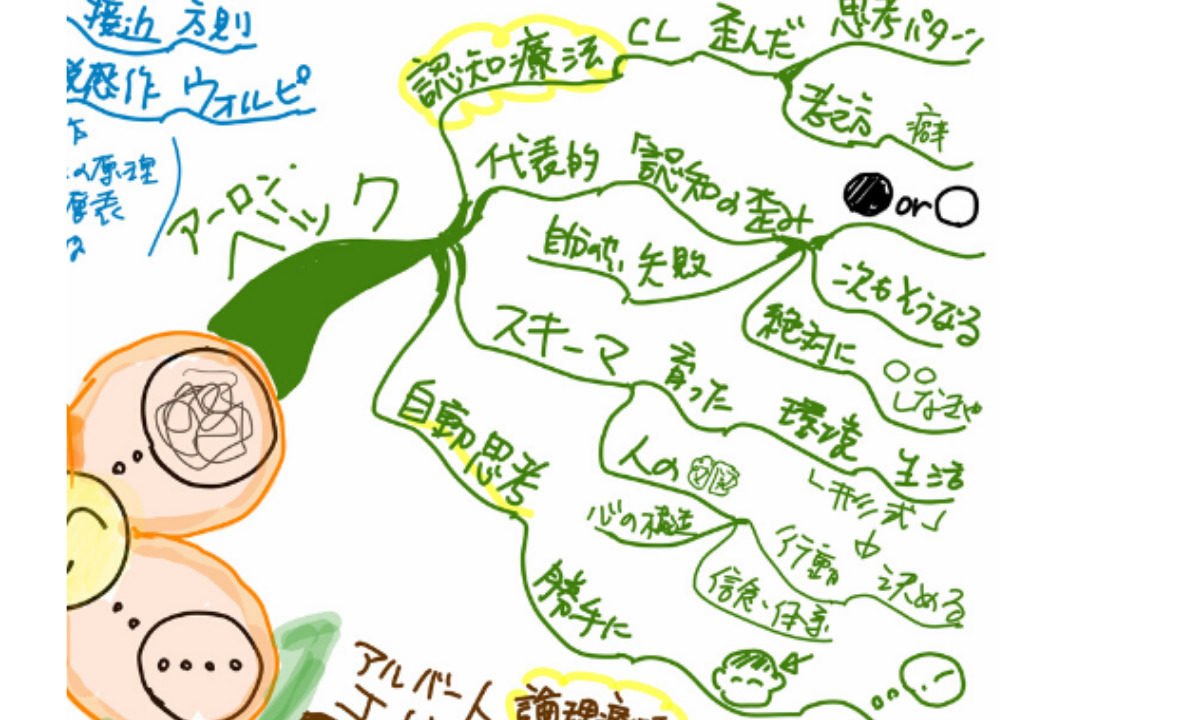

認知の歪みを修正するアーロンベックの「認知療法」

重要な概念として

1)代表的な「認知の歪み」 2)スキーマ 3)自動思考 がある。

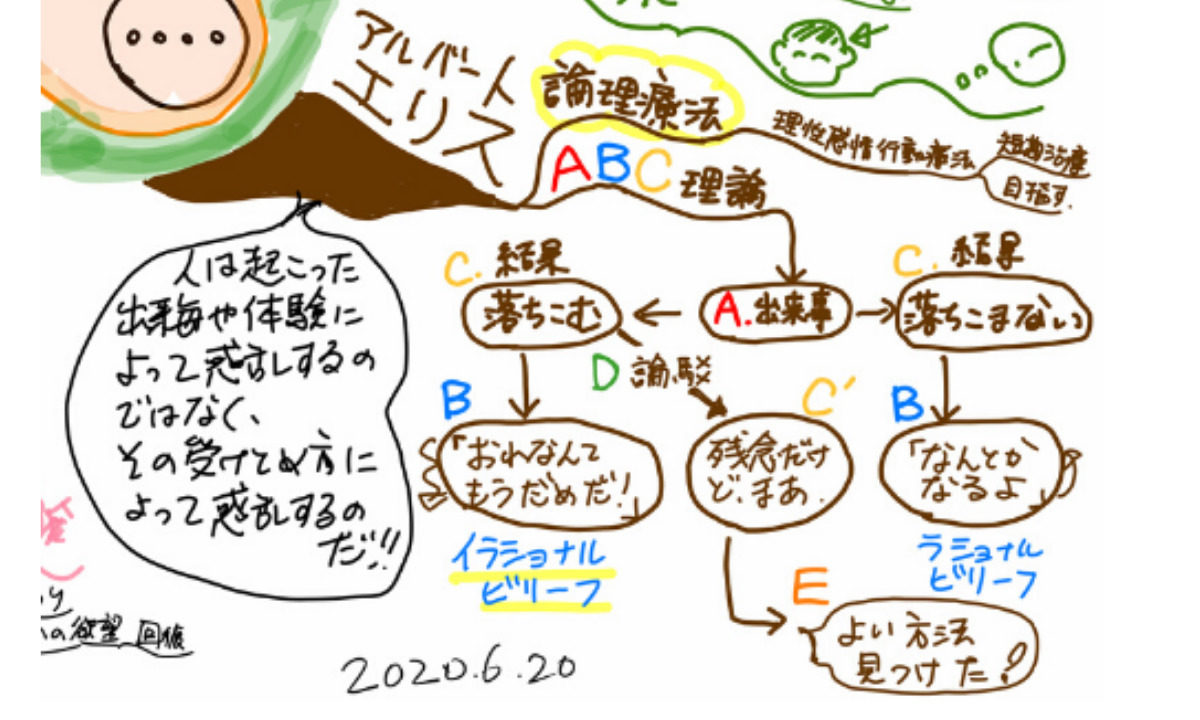

非合理な信念を合理的に変容させるエリスの「論理療法」

「理性感情療法」とも呼ばれる。

論理療法を支える哲学として

論理療法を支える哲学として

1:責任ある快楽主義

「人生を生きることは大変だが、それでも何とか工夫して、楽しく生きる」2:ヒューマニズム

「この世に生を受けた以上、何とか論理的、合理的、誰もが納得する

生き方を効率よく実践しよう」キャリアコンサルティング理論と実際より

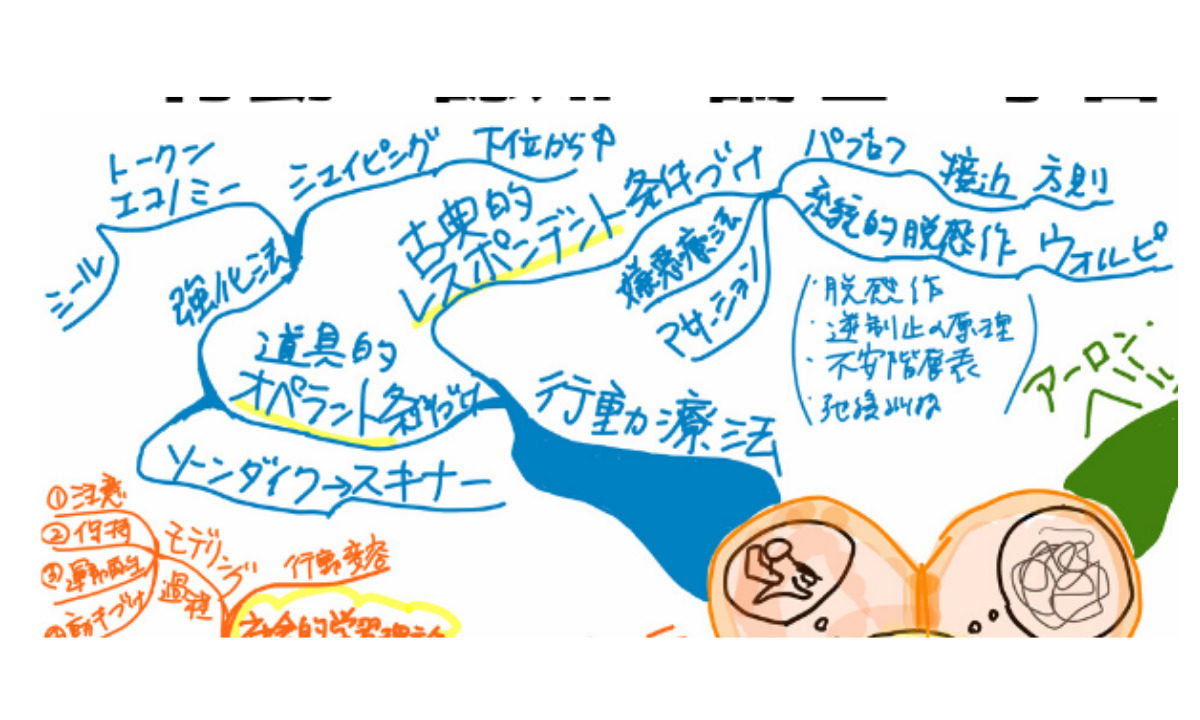

CLの行動を対象とした「行動的アプローチ」

「古くてレスポンスが遅いので、ウォルピが脱感作した」

「ソーンダイクとスキナーが道具を使ってオペラを歌う」

と覚える

自己効力感は学習によって獲得できる(バンデューラの社会的学習理論)

実際のカウンセリングで役に立つ理論です。

自身をなくしたCLに対して、特に「遂行行動の達成」を

自ら気づき、振り返っていただくことがポイント。

SCCT(社会認知的キャリア理論)

バンデューラの「自己効力感」と「三者相互作用」の考え方を基本としている。

「学習経験」によって認知の変化に影響を及ぼす。

学習経験のうち、特に「自己評価成果」が努力を継続する粘り強さに関係する。

学習経験のうち、特に「自己評価成果」が努力を継続する粘り強さに関係する。